インプラントのメリットについてはよく分かったけれど、将来的なリスクについてもしっかり把握しておきたい

そんな方のために、ここでは治療をした後でインプラントがグラグラしてしまったり、抜け落ちてしまうようなリスクがどんな場合に起こるのかについてお話していきます。

将来的なリスクを踏まえた上で、どのような対策をしたら良いかについてもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

Contents

インプラントの寿命は10年〜15年

まず、前提として知っておいていただきたいのは、インプラントは他の治療法と比べて耐用年数が長いということです。

入れ歯が5年、ブリッジが8年といわれる中、インプラントは治療してから10年経過後の平均残存率が累計で9割超と言われています。

20年後の場合で7割の残存率という報告もあります。

さらに、1965年にチタン製インプラントが初めて使われた当時の患者さんは、亡くなるまでの40年以上に渡りインプラントを問題なく使用していたそうです。

歯科医院では、インプラントに10年保証を設けているところが多いので、少なくとも10年以上は安心して使っていただけると思っていただいて大丈夫です。

もちろん、実際にインプラントがどのくらい長持ちするのかは、ご自身の歯と同じように、日々のメンテナンスによるところが大きいです。

せっかく高い費用を払って治療をしたインプラントがダメになってしまわないように、将来的にどのようなリスクがあるのかについて具体的に見ていきましょう。

インプラントがダメになってしまう原因

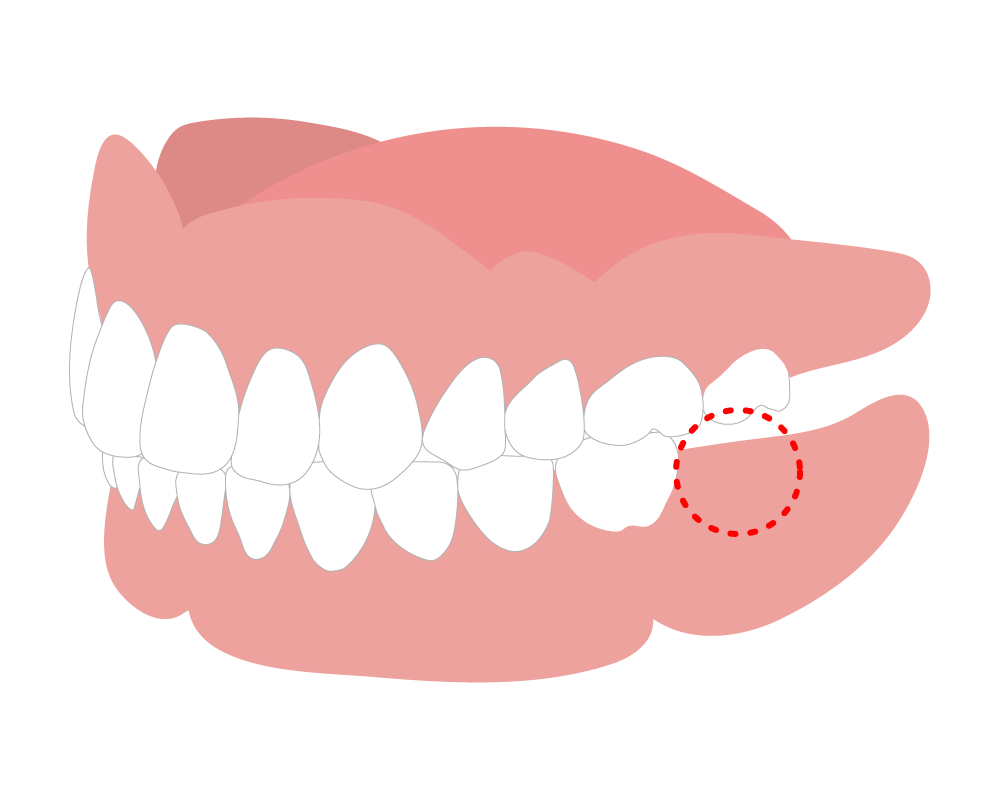

インプラントがグラグラしてしまったり、抜け落ちてしまう原因で、一番気をつけなければいけないのが「インプラント周囲炎」です。

インプラント周囲炎というのは、天然歯の歯周病と同じようにインプラント周辺の組織が歯周病になってしまう病気で、重症化するとインプラントを支えるあごの骨(歯槽骨)が溶けてしまいグラグラになって抜け落ちてしまうからです。

インプラントには神経が通っていないため痛みを感じません。

そのため、インプラント周囲炎は自覚しにくく、気がついたときには重症化しているということも少なくありません。

これから、インプラント治療をされる方は、特にこのインプラント周囲炎にならないための日々のメンテナンスが重要だということを覚えておいてください。

喫煙習慣がある

喫煙はインプラントの有無に関わらず口腔内に悪影響を及ぼすものです。

タバコを吸う人は、吸わない人に比べて歯周病(つまり、インプラント周囲炎)にかかりやすく、進行が早い上に治りにくいことが分かっています。

タバコに含まれるニコチンには血管を収縮する作用があるため、これが歯茎の血行を悪化させ、歯茎に酸素や栄養が行き渡るのを阻害してしまうのです。

口腔内の血行が悪くなると、唾液の分泌量が低下し、細菌と戦う白血球の働きが低下するため、プラークや歯石がつきやすくなり歯周病になりやすくなってしまうのです。

インプラント治療をする際は、将来のことを考えて、タバコの本数を減らすなど生活習慣について改めて考えてみることが大切です。

日々のメンテナンスをしていない

インプラント自体は人工の歯なので虫歯になることはありませんが、だからといってメンテナンスをしなくて良いというわけではありません。

前述したとおり、インプラントのトラブルで多いのがインプラント周囲炎と言われるものです。

メンテナンスを怠ったことにより、歯肉や歯茎に細菌が感染して炎症が起きると、あごの骨が炎症反応によって破壊されてしまいます。

一度、悪化してグラグラになってしまうと症状を改善させるのはとても難しいので、予防としての日々のメンテナンスが重要です。

歯ぎしりによるもの

歯ぎしりや食いしばりは、インプラントとそれを支えるあごの骨に負担をかける原因になります。

過度なものでなければ、そこまで心配する必要はありませんが、インプラント治療をする場合は、歯並びや噛み合わせも合わせて改善することで、インプラントをより長持ちさせることができます。

歯ぎしりがひどい場合は、就寝時に専用のマウスピースをするなど、インプラントへの負担軽減が必要です。

定期的なメンテナンスをしていない

インプラントは治療をしたら終わりではありません。

その後も定期的に歯医者さんに通ってメンテナンスをする必要があります。

天然歯もそうなのですが、インプラントも日々の歯磨きだけでは取りきれない汚れが蓄積してくるものです。

これを放置しているとインプラント周囲炎の原因になってしまうので、定期メンテナンスでクリーニングを行ないます。

また、メンテナンスの際は、噛み合わせやインプラントのネジの緩み、歯茎の炎症などもチェックしていきます。

インプラント以外の歯がダメになる

インプラント自体が大丈夫だったとしても、周りの歯が虫歯や歯周病で抜けてしまうと、噛み合わせたときにインプラントに圧力が偏り負担になる場合があります。

噛み合わせは、口腔内全体の微妙なバランスで成り立っているためで、歯が1本抜けただけでも周りの歯に悪影響を及ぼしてしまうのです。

インプラント治療は、「抜けた歯をインプラントにする」だけでなく、将来的に治療が必要になりそうな歯も合わせて治療をし、噛み合わせを改善することで、お口の中全体を健康に保ち、結果としてインプラントを長持ちさせることにつなげるのです。

インプラントがダメになったらどうなるの?

インプラントがグラグラしてしまう原因が、上部構造のネジの緩みだけの場合は、再度付け直すことですぐに改善できます。

その場合でも、どうしてネジの緩みが生じたのか?噛み合わせなどの原因を確認する必要があります。

もしも、インプラントが根本からグラグラしていたり、抜けてしまうような場合は、再度、新しいインプラントを埋め込む再手術が必要になります。

保証期間内であれば無料で再手術を受けることができますが、基本的に日々の歯磨きをしっかりと行い、定期的なメンテナンスを受けていただいていれば、重症化することはほとんどありません。

インプラントは日々のメンテナンスが大切

以上、インプラントが将来的にダメになってしまう原因について見てきました。

この記事をお読みになった方は、インプラントをした後も、基本的にご自身の歯と同じようにメンテナンスを行なっていれば問題がないということがわかっていただけたと思います。

当院では歯科用CTやデジタル口腔内スキャナー、ガイドシステムなどを用いて、安全性の高い治療をめざしています。

万が一、土台となるあごの骨が薄かった場合でも骨造成という処置によりあごの骨を造成することで、インプラント治療を行うことができるようになります。

インプラントをご検討されている方はお気軽にご相談ください。

おすすめコラム

※医療広告ガイドラインに基づき、自由診療に関する費用および治療に伴うリスク・副作用等の情報を以下に記載しております。

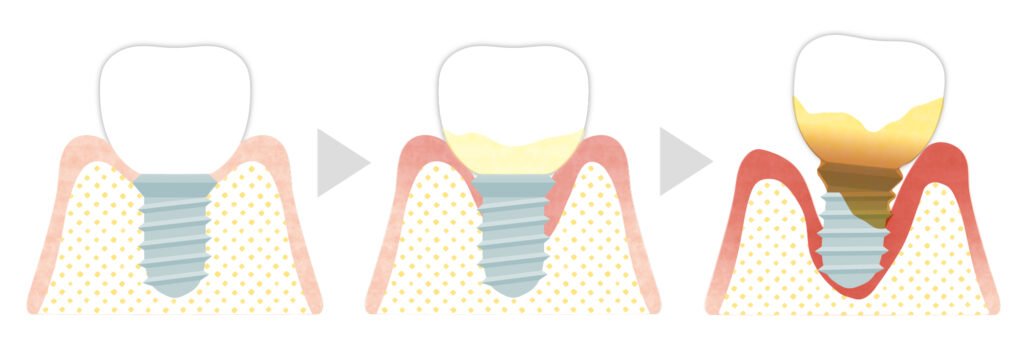

歯を失った部分の顎の骨に人工歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工歯を装着する治療法です。顎の骨に固定されるため、天然歯に近い噛み心地や見た目を再現できるのが特徴です。

手術によるインプラント体の埋入後、骨と結合するまで数か月間の治癒期間を経て、上部構造(人工歯)を取り付けます。

インプラント治療に関する費用

| 内容 | メーカー/処置 | 費用(税込) |

|---|---|---|

| 上部構造(人工歯) | ジルコニア/ハイトランス | ¥143,000 |

| ジルコニアステイニング | ¥154,000 | |

| ジルコニアレイヤリング | ¥176,000 | |

| インプラント体(人工歯根) | プラトン | ¥264,000 |

| ネオデント | ¥297,000 | |

| ストローマン | ¥330,000 | |

| 追加処置 | サージカルガイド | ¥66,000 |

| ソケットリフト骨造成(GBR) | ¥55,000/本 | |

| サイナスリフト | ¥110,000 |

インプラント治療に伴う主なリスク・副作用

インプラント治療は、失った歯の機能や見た目を回復するための効果的な方法ですが、以下のようなリスクや副作用を伴う可能性があります。

- 術後の痛み・腫れ・出血・内出血・感染症

- 神経や血管の損傷による知覚異常・麻痺・大量出血

- 上顎洞の損傷による蓄膿症などの副作用

- インプラントが骨と結合せず再手術や除去が必要になる場合

- 糖尿病や骨粗鬆症など全身疾患によるリスク増加

- 口腔衛生不良によるインプラント周囲炎と脱落のリスク

- 食べ物の詰まりやすさ・噛み心地の違和感・高額な費用・長い治療期間

これらのリスクをできる限り回避し、安心してインプラント治療を受けていただくためには、経験と実績のある歯科医院を選ぶことが重要です。

北村 英二(きたむら えいじ)

歯科医師/北村総合歯科 院長

1998年、日本大学松戸歯学部卒業。藤井病院歯科・口腔外科部長、水口歯科クリニック新宿院長を経て、2021年に「北村総合歯科」を開業。

「歯科が苦手な方にも安心して通ってもらえる医院づくり」を理念とし、痛みに配慮した丁寧な診療と患者との信頼関係を大切にしている。診療方針の柱は、再治療のリスクをできる限り抑えた“根本的な治療”と、できるだけ歯を削らず・抜かずに「自分の歯を守る」ための医療提供。口腔外科での豊富な臨床経験を活かし、短期的な対処に終始しない長期的な視点での治療を重視している。

- 日本口腔インプラント学会 専門医

- インプラント講習会のインストラクター

- インプラントメーカー公認インストラクター(プラトンジャパン)

- 日本歯科放射線学会 優良医

- 日本歯科医師会 所属

- 多数の学会発表、インプラント専門誌、学術誌での発表実績あり